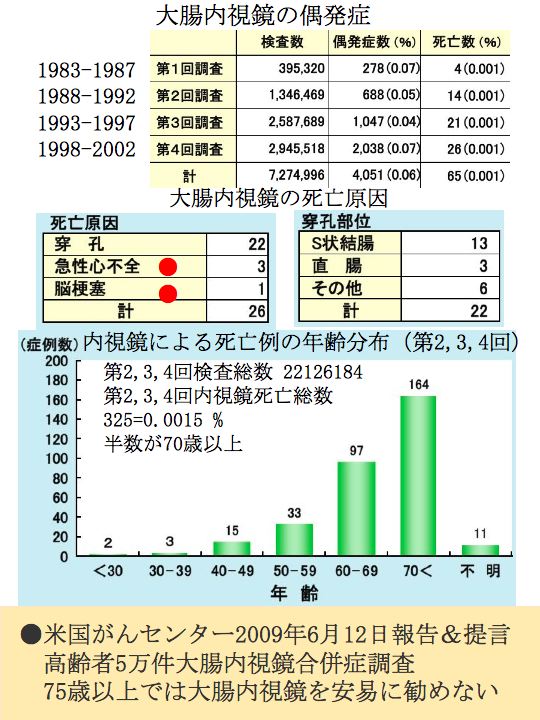

6. 内視鏡検査に年齢制限はありますか?

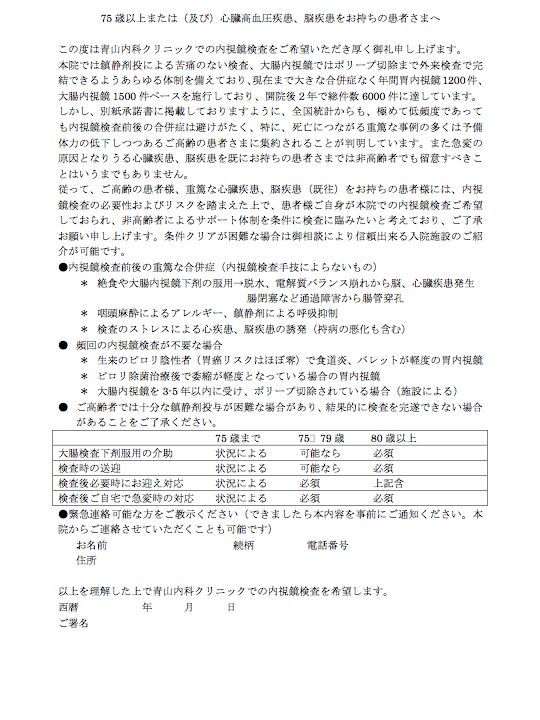

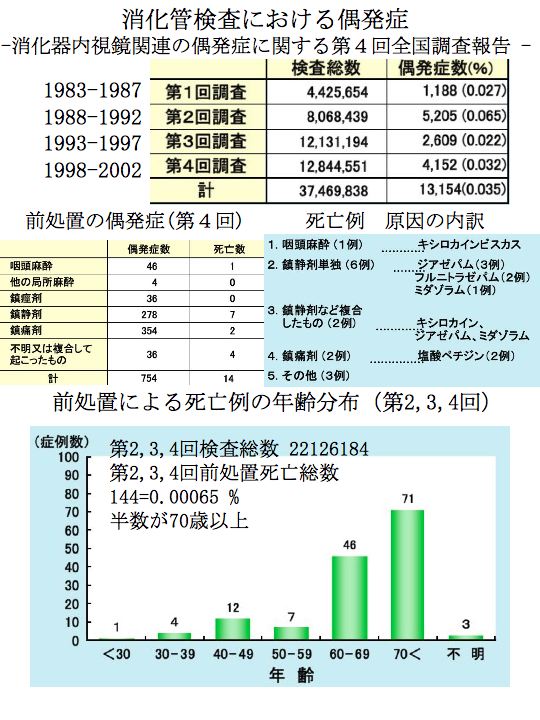

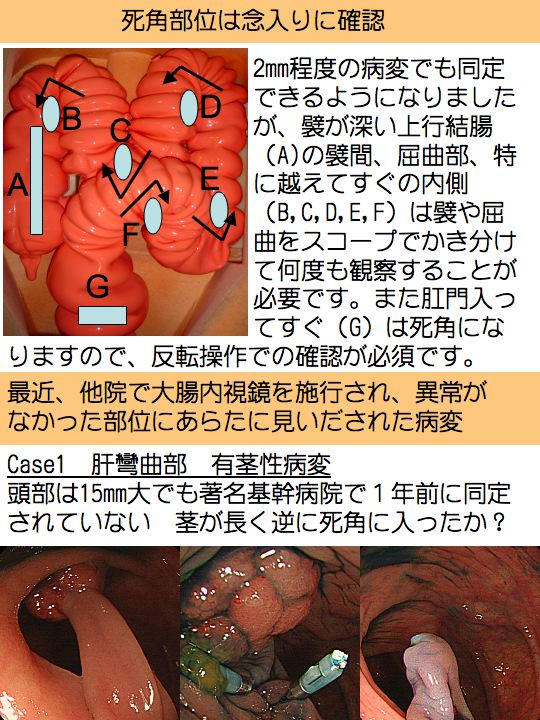

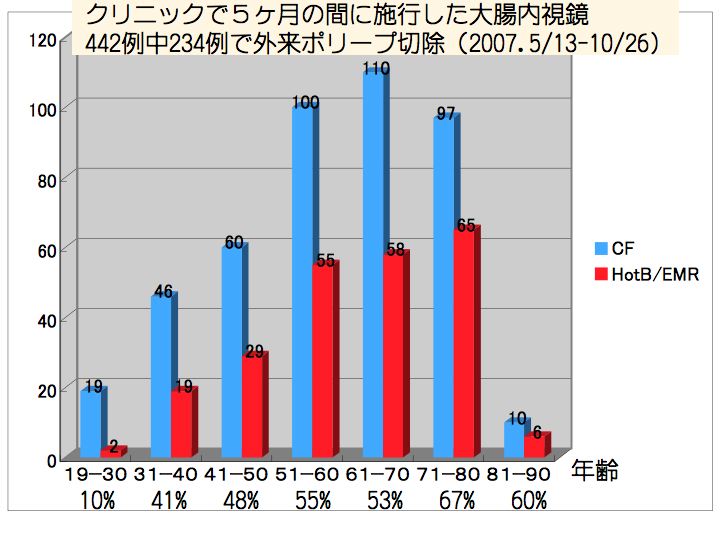

消化器内視鏡学会の「偶発症に関する第4回全国調査報告」によりますと、まず、咽頭麻酔・鎮静剤・鎮痛剤等前処置による偶発症は0.0059%、死亡例は0.0001%の割合で発生しています。次に、上部消化管内視鏡検査(胃内視鏡)に伴う偶発症は、0.012%の割合で起きており、死亡例が、0.00076%の割合で発生しています。これらには内視鏡治療が含まれておりますが、それらを除いた、内視鏡観察のみでの死亡率は50万検査に1例の頻度(約0.0002%)となっています。一方、下部消化管内視鏡検査(大腸内視鏡)の偶発症は0.069%の頻度で発生しており死亡例は0.00088%の割合で発生しています。死亡例の大多数は大腸穿孔によるものですが、この点は、幸い、私自身大腸内視鏡に携わっております1981年から現在まで、「大腸内視鏡観察+大腸ポリープ外来切除レベル」の大腸内視鏡検査では未だに穿孔の経験はなく、今後もかなりの確率で回避できると考えていますが、赤丸をつけました様に、心疾患、脳疾患の検査時の発生(持病の増悪)は、わずかな確率ではあっても防ぎようがなく、ご高齢の方、今まで同疾患の既往がある方には、留意し検査にのぞんでいただくよう申し上げにくいことではありますが再度お話をもたせていただいております。 さらに重要な事は、死亡例のほとんどは高齢者に集約されていることです。この点につきましては、NCI(米国国立がんセンター)が75歳以上の高齢者では大腸内視鏡のリスクが増大することから適応は吟味され慎重であるべきであるとの勧告を2009年6月に出しており、炭酸ガス送気による内視鏡検査をいち早くとりいれておられる神奈川の内視鏡専門クリニック鵜川医院のブログにもアップされています。 http://www.cancer.gov/ncicancerbulletin/061609/page3 http://blog.ukawaiin.com/ 以上を踏まえまして、本院では内視鏡検査時の合併症(偶発症)発生リスクの高い、75歳以上のご高齢の患者さま、重篤な心疾患、脳疾患を有する(既往含む)の患者さまの内視鏡検査につきましては(医療機関からのご紹介の場合でも)検査の必要性とリスクを再度判断させていただいた上で、加えて、患者様ご自身の本院での内視鏡検査ご希望の確認およびサポート体制を前提に検査をお受けしております。無床施設(入院設備がない)であることをご理解の上、場合によっては個人情報に踏み込んだお話をおうかがいする場合もありますことをご了承ください。 一方、小児期の患者さまの内視鏡検査につきましては、前職時代から現在も兵庫県立こども病院 他で多くの経験を有しています。クリニックにおきましても10歳未満の患者さまの胃内視鏡検査、大腸内視鏡検査を施行していますが、現在までの経験を踏まえて個別に御相談させていただければと考えていますので遠慮なくご連絡ください。 |

|