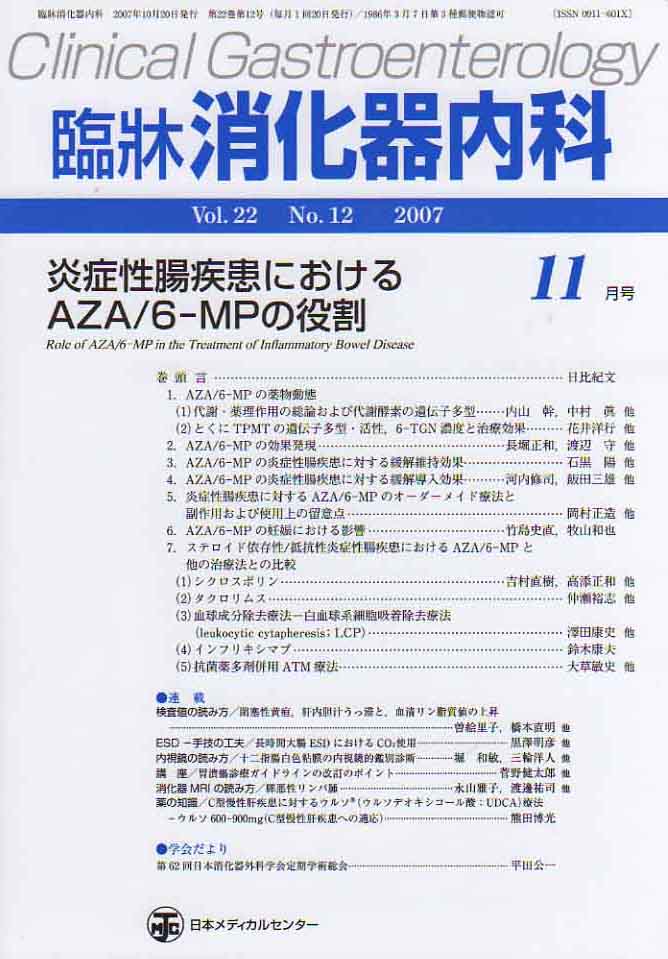

ステロイド依存性の炎症性腸疾患治療に有用なAZA:アザチオプリン(商品名 イムラン、アザニン)6−MP(商品名 ロイケリン)の中で、2006年6月イムランの使用が保険適用になりました。それを受けて、企画委員をさせていただいております日本メディカルセンターセンター社「臨床消化器内科」誌で特集を組ませていただき2007年11月号として発刊されました。

編集後記として下記を掲載させていただきました。

「2006年6月、ステロイド依存性クローン病の緩解導入および緩解維持、ステロイド依存性潰瘍性大腸炎の緩解維持に対するAZA使用の適応追加が認められた。また、AZA/6-MP使用量の指標となる赤血球内6-TGN濃度も保険未承認ではあるが一般に測定可能になった。呼応して、AZA/6-MP使用上の留意点を中心に企画させていただいた本号が、緩解維持療法においてステロイド減量中止をはかることはもちろん、緩解導入や他剤との併用など幅広くAZA/6-MPが活用されることに貢献できれば幸甚である。 炎症性腸疾患に対する内科的治療は、免疫調整剤・生物製剤を中心に選択肢が大きく拡がっている。Heterogeneousな集合体である炎症性腸疾患の治療では、個々における各製剤の有効性を副作用と対峙しながら見極めて適切に選択してゆくことが必要であり、経験の蓄積はいうまでもなく、臨床薬理学・免疫学から内視鏡・病理を中心とした形態学まで消化器内科医としての幅広い総合力が求められる。若年期から長期に関わり、患者様の人生の節目で難しい局面を乗り越えてゆくお手伝いをさせていただくことが多いその治療においては、臨床医として大きな責任を負うことを肝に銘じ、繊細かつ大胆にベストチョイスを提案できるよう精進したい。(青山伸郎)」

| |