| 前職 神戸大学病院から、現在までのところ63名の潰瘍性大腸炎の患者様がクリニックにお越しになられていますが、開院後10ヶ月で、あらたに39名の患者様が、直接ご自身で、また、医療機関からのご紹介で来院され102名となりました。

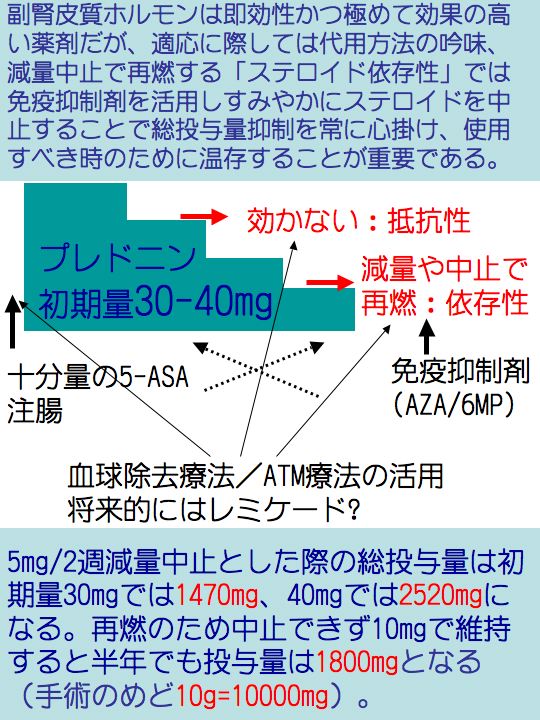

潰瘍性大腸炎の治療で最も留意していることは「即効性があり有用なステロイド(副腎皮質ホルモン:経口の場合多くはプレドニン)を如何に短期間で効果的に使用するか」です。適応に際しては十分量のペンタサや注腸療法によりステロイド使用を避けることができないかを十分の吟味することが重要ですし、ステロイド使用し有効でも減量や中止で再燃する「ステロイド依存性」では免疫抑制剤(アザチオプリン:アザニン/イムラン、6MP:ロイケリン)を活用し可及的すみやかにステロイドを中止(離脱)することで副作用軽減かつ総投与量を抑制し、次回ステロイドを使用すべき時のために温存することが重要です。また免疫抑制剤のモニタリング(6TGN)も可能になりました。

ステロイド抵抗性に対して使用されることの多い血球除去療法ですが、ステロイド使用前に活用することでステロイド使用を避けることができることを前職 神戸大学での研究成果として報告してきました(現在、六甲アイランド病院勤務 西岡千晴 先生が中心となって検討してくれました)。副作用の殆どない血球除去療法は患者様にとってメリットの大きい治療法ですが、原則週に1回、治療所要時間として90分程度の時間的拘束があります。その敷居を下げるためには、本院の様に外来施行かつ土曜日の対応など時間帯にも選択肢があることが重要と考えています。一方、順天堂大学 大草先生が始められたATM療法はステロイド依存性例でのステロイド離脱に有用とのことですが、さらにより軽症例に対しても潰瘍性大腸炎の根本治療としての側面は朗報であり、副作用との天秤ではありますが短期2週間の内服ですので今後の検討が期待されますし試みる価値はあると考えています(私が潰瘍性大腸炎であれば一度試してみるでしょうから)。ATM療法はクリニックでは既に20例を越える実績があります(経費は自由診療の項をご参照ください)。

IBD治療は多くの選択肢があり、豊富な経験を前提とし、副作用の多い薬剤使用から内視鏡を中心とした形態学まで、消化器内科医としての総合力が問われる領域です。治療医が内視鏡を自ら施行し、その微細な変化を認識しなければ検査を治療に活かす意義は半減します。また人生の岐路に直面する世代の患者様が多く、その対応によっては人生を左右することもあることを重く受け止め、生活背景も考慮した柔軟性も必要であることを肝に銘じています。現在のところ残念ながらIBDは根治する病気ではありませんが、病勢をコントロールする手段はいくつか揃ってきました。病勢が強く外来でコントロールが難しい場合は別にして、治療原則は「学業や仕事を中断の上入院し集中的に治療を行う」のではなく「通常の生活をした上でかつ病状が安定する治療を見出すこと」が患者様の貴重な時間を活かすことにつながると考えており、病状に応じてセルフコントロールしながら病気と共生することを念頭に取り組んでいただきたいと思っています。クリニックでは安定期の処方日数の配慮や作成書類の完成後郵送などきめ細かい対応をもってあなたの貴重な時間を極力活かせるよう応援しています。「私自身が、私の医師としての知識・経験を有した上で、IBDに罹患したあなたの立場であれば、どういう検査治療をし、どのように医療機関に対応して欲しいか?」を実現できるよう自己研鑽を前提にスタッフ一同全力を尽くします。その時々でのベストチョイスをご一緒に考えながら見つけてゆきましょう。

3月29日(土)は、リッツカールトン大阪で16時30分から前職神戸大学時代のメンバーである佐竹先生の結婚式がありスピーチと演奏の機会をいただきました。結婚式披露宴では演奏の機会を賜ることが多いのですが、今回は演奏の出番が宴の中で早く、かつピアノトリオの生演奏が入るということで、愛の讃歌・マイウエイなどのポピュラーな曲ではなく、コンサートでよく演奏致しますマスカーニ「アヴェ・マリア」をピアノトリオ譜作成の上演奏させていただきました。当日はクリニックオープンの土曜日でしたが、朝から胃内視鏡3名・大腸内視鏡5名・潰瘍性大腸炎の血球除去療法1名、および(事前に一般診療予約は中止していましたが)予約外で来院されました患者様の診療を終えて大阪へ向かいました。予想はしていましたが開宴15分前16時15分にぎりぎり滑り込みで会場入りし1回リハーサルしすぐ開宴になりました。

宴では、昭和大学横浜市北部病院 工藤進英 教授、神戸大学病理学 横崎 宏 教授、御両名とは1月13日(日)の池原先生の結婚式に続いて、また今回は神戸大学再編の際に多大なご尽力をされました神戸大学第2内科 同門会長 加古川市民病院名誉院長 鎮西忠信 先生、当時の医局長 山田浩幸 先生(現在、六甲アイランド病院内科部長)、さらに六甲アイランド病院院長 北垣一成 先生 他と同席させていただきました。マスコミでもよくとりあげられる大腸内視鏡のスーパードクター工藤先生には、(現在)佐野病院院長 佐野 寧 先生が1995年にお世話になって以来、前職神戸大学時代に配下のメンバーが10数年にわたり継続して1から2年お世話になりました。またその中の少なからずの者が神戸大学に戻ってからは横崎先生のところで病理学の研鑽を積み内視鏡医に不可欠な病理の素養も身につけています。人間的にも信頼できる有能なメンバーとの連携は私自身の人生においてもかけがえのないものであり、患者様にもご推薦できる消化器内視鏡医として順次リンク集などでもご紹介してゆきたいと思っております。

| |